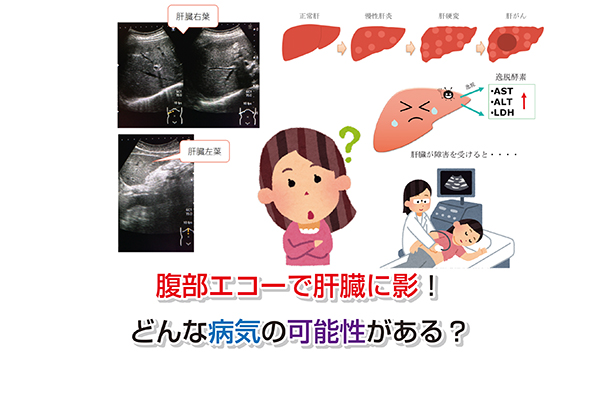

健診や人間ドックで膵臓を調べる検査として、最も一般的なのは腹部エコーです。

エコー検査は超音波を体に当て、その反響を画像化する検査法で、体の外から調べることが可能となり、体への負担の少ない検査法の1つです。

その腹部エコー検査で医師から「膵臓に影がある」と言われたら・・・。

「もしかして、癌なのでは?」などと不安が大きくなる場合もあるかもしれません。

そこで今回は、

- 腹部エコーで膵臓に影がある場合に考えられる病気は?

- 腹部エコー で膵臓癌の疑いがあるとほぼ確定なのか?

- 腹部エコー で膵臓を検査、描出不良とは?

について説明して行きます。

腹部エコーで膵臓に影が!考えられる病気は?

この腹部エコー検査はその目的によって情報量が大きく変わる検査ですので、病気の診断に関しては必ず該当するとは言えない事をお断りしておきます。

また、病気でなく単なる影である場合も考えられます。

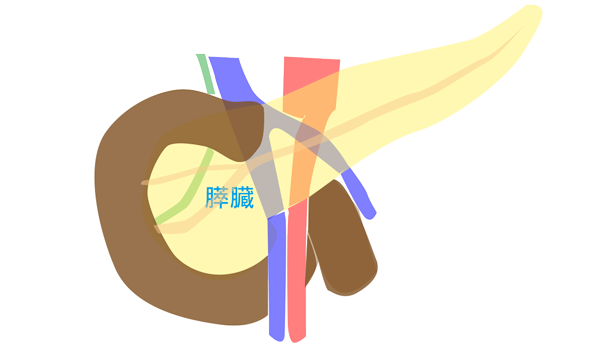

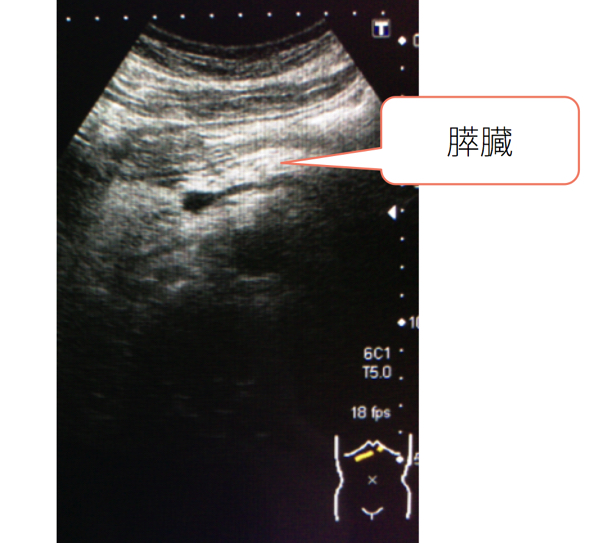

ちなみに下は正常の膵臓です。

黒い血管(上腸間膜静脈、脾静脈)の前側に存在します。

考えられる病気

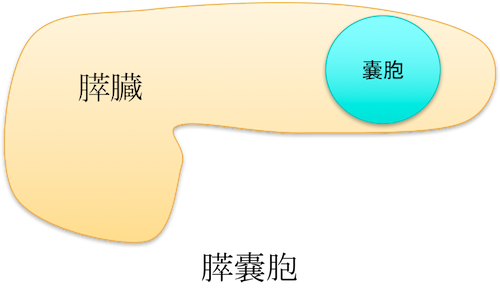

膵嚢胞

嚢胞とは、膜に包まれた袋状のもので、袋のなかには液体がたまっています。

急性膵炎や慢性膵炎に伴ってできる嚢胞は良性疾患となります。

しかし、炎症とは関連のない腫瘍性膵嚢胞というものがありますので、まず炎症によりできた「炎症性嚢胞」と腫瘍により分泌された粘液がたまった「腫瘍性膵嚢胞」とを区別することが重要です。

健診や人間ドッグなどのエコー検査で偶然映っていて膵嚢胞と気付くことが多いですので、年に一度、エコー検査や血液検査、尿検査などを受けるようにして下さい。

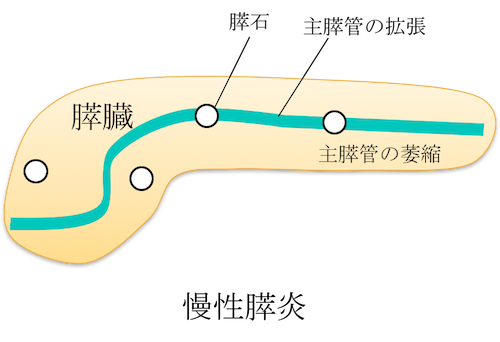

慢性膵炎

習慣的なアルコールの多飲などによって膵臓に繰り返し炎症が起こることで、膵臓が萎縮して、硬くなってしまう病気で、膵臓の中に石ができることも多いです。

主な症状として上腹部痛や腰背部痛があり、疼痛は持続しますが、間欠的に生じるものもあり、また程度も軽度なものから高度のものまで様々です。

その他の症状として、嘔吐や吐き気、食欲不振、腹部膨満感などが見られます

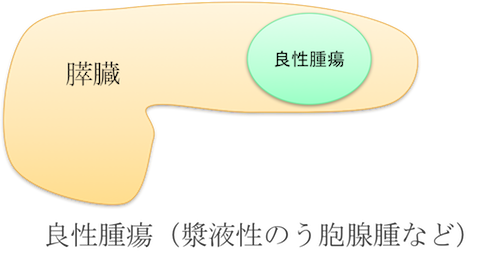

良性腫瘍

良性腫瘍は、腫瘍の中でも良性であり癌にはならないものを指し、その組織を異常に犯したり、他の組織に転移して広がらないタイプの腫瘍です。

漿液性のう胞腺腫などがここに入ります。

膵神経内分泌腫瘍(NET)

これは、膵神経内分泌細胞に由来する腫瘍のことで、膵神経内分泌腫瘍は膵臓のみでなく、胃や腸の消化管、また肺や下垂体、甲状腺など体のいたるところに発症します。

膵神経内分泌腫瘍は発症頻度が低い稀な腫瘍であり、膵臓にできた神経内分泌腫瘍の患者の数は10万人あたり2.2人となっています。

また、ごく一部ですが膵神経内分泌腫瘍には遺伝性のものがあり、家族内に多く発症し副甲状腺や下垂体にも腫瘍を合併することがあります。

膵神経内分泌腫瘍はその特徴から機能性、非機能性と大きく2つのタイプに分けられます。

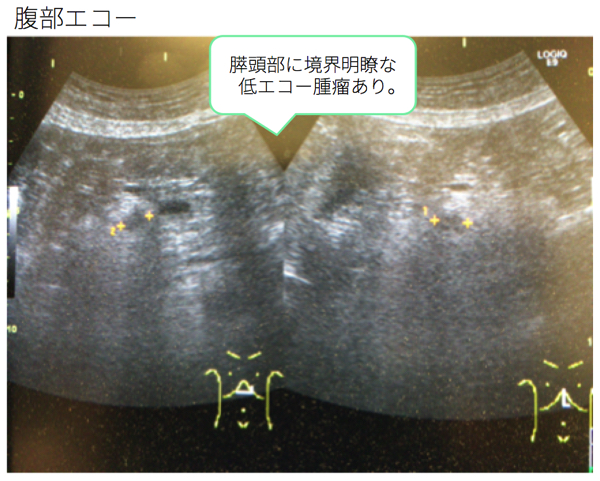

症例 60歳代男性 手術の結果、膵神経内分泌腫瘍と診断。

膵頭部に境界明瞭な低エコー腫瘤を認めています。

手術の結果、膵内分泌腫瘍と診断されました。

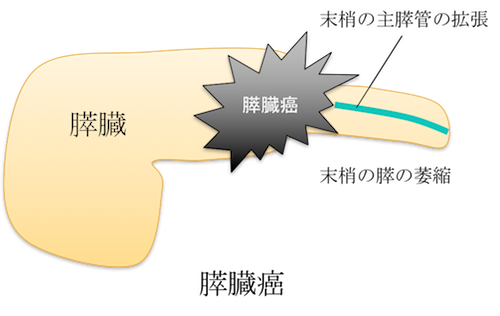

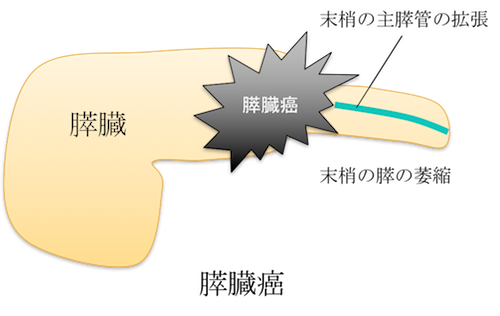

膵臓癌

膵臓にできるがんのうち90%以上は、膵管の細胞にでき、これを膵管がんと言います。

膵臓がんとは、通常この膵管がんのことを指します。

早期の膵臓がんにこれといった症状はないとされますが、最も多いのは胃のあたりや背中が重苦し、何となく 腹部に違和感がある、食欲がないなどという漠然としたものが多いです。

比較的膵臓がんに関連のある症状となるのが、体や白目が黄色くなる黄疸です。

黄疸が発症すると、体がかゆくなったり、尿の色が濃くなったりしま す。

この黄疸は、膵頭部にがんができ、胆管が詰まってしまった場合に起こります。

その他、膵臓がんになると、糖尿病を発症したり血糖のコントロールが急に悪くなったりすることもあります。

- 造影剤を用いたCT

- 造影剤を用いたMRI

- 造影剤を用いないMRI

- PET

- 造影剤を用いないCT

- 腹部エコー

エコー検査は膵臓を検査する際、手軽で侵襲性はありませんが、もっとも精度の低い検査となります。

また、胃カメラを用いて十二指腸乳頭部から細いワイヤーをいれ膵液などを取るERCPという検査は確定診断のために行われます。

つまり、基本的に他の検査でほぼ膵臓がん確定の患者に対しERCPを行い、がん細胞があるかどうか調べる検査となります。

腹部エコーの検査方法

腹部を広く出すため、ズボンやスカートは腰の骨位まで下げ、検査台に仰向けに寝て、両手を頭の下に置き、手枕をした姿勢をとります。

最初に、皮膚とエコーを出すプローブとの間に空気が入らないように、腹部にゼリーを塗り、プローブを腹部に押し当て、膵臓の断面層の画像をモニターテレビでで観察します。

この際、検査する部位により横向きや座った姿勢で検査を受けます。

腹部エコー検査は、放射線を使用しない検査ですので被爆の心配はありません。

検査時間は通常約10~20分程です。

腹部エコー で膵臓癌の疑いが!ほぼ確定なの?

腹部エコーは、あくまでもスクリーニング検査です。

腹部エコーで、主膵管が太くなっていたり、膵のう胞が画像として見つかれば、何らかの膵臓の病気を疑いますが、その場合、確定検査が必要です。

確定するには、CT検査やMRI検査、内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査(ERCP)を行い、総合的に判断します。

ただし、これらの検査で、膵臓がんと診断されても、5~10%は膵臓ガンではない場合があります。

膵臓癌の特徴

膵臓は食べ物を消化したり血糖をコントロールするなど重要な臓器の一つですが、その一方でがんがあっても進行するまで症状に出ない、画像に映りにくい、進行が速いといった悪条件が揃っています。

近年は多検出型CTや超音波内視鏡ガイド下針生検といった検査法が普及し、経口フッ化ピリミジン製剤TS-1や代謝拮抗薬geといった化学療法も普及していますが、それでも5年生存率は10%前後で予後の悪いがんとされます。

予後不良の原因としては早期発見が大変難しい点や、手術以外に根本的な治療法がない点が挙がります。

膵臓癌の危険因子

- 家族歴

- 糖尿病

- 喫煙

- 肥満

が関係しますので、それぞれに分けて説明します。

家族歴

膵臓がんの家族歴があると、その危険率が13倍と非常に高くなるといわれています。

糖尿病

糖尿病の経過観察中に血糖コントロール不良になった症例や高齢で初めて糖尿病を発症した人には膵臓がんが含まれることがあるとされます。

喫煙

喫煙により、膵臓がん発症の危険率を2~3倍に増加させるといわれています。

肥満

肥満は、膵臓がんの発症危険率を増加させると報告されています。

その要因は、

- 膵臓がんのリスクとなる糖尿病の基礎病態である耐糖能障害や、高インスリン血症と関連すること

- 肥満者では、脂質過酸化による膵臓でのDNA損傷が増加すること

が挙げられます。

膵臓がんの家系や糖尿病、喫煙者、検診で高血糖や主膵管拡張、膵嚢胞の指摘を受けた方は、しっかり自覚を持っておくことが重要です。

膵臓がんを初期で見つけるのは極めて困難ですので、健診や人間ドックでの採血やエコー検査だけでなく、症状がなくても腫瘍マーカーや造影CT、MRCPを積極的に取り入れて早期発見に努めるようにして下さい。

腹部エコー で膵臓が描出不良とは?

腹部エコー検査では、膵臓は基本的に「描出不可」か「一部描出」でコメントされる事が多いです。

膵臓頭部描出不良は、よくあります。

これは、膵頭部は胃や十二指腸が重なるためにエコー検査では観察しにくい事があるためです。

また、膵臓は消化管のガスや体系によって描出しにくい臓器でもあります。

やせ形でお腹のガスが少ない人は見える事もあるのですが、逆に腸管ガスが多かったり、便秘がちである場合には膵臓が見えにくい方もいます。

間接的に主膵管の拡張有無を見ておかしければ造影CTとなります。

まとめ

- 腹部エコー検査で膵臓に影が認められたら、主に嚢胞や慢性膵炎、良性腫瘍、膵臓癌などが考えられるが、病気でなく単なる影である場合も考えられる

- 腹部エコー検査は、放射線を使用しない検査なので被爆の心配はない

- 腹部エコーは、あくまでもスクリーニング検査で、何らかの膵臓の病気を疑う場合は確定検査が必要である

- 腹部エコー検査では、膵臓は基本的に「描出不可」か「一部描出」でコメントされる事が多い

腹部エコーで、膵臓に影=癌となるわけではない事がお分かりいただけたと思います。

繰り返しますが、腹部エコーは、あくまでもスクリーニング検査で、何らかの膵臓の病気を疑う場合は確定検査が必要となります。

ですから、腹部エコー検査の段階で膵臓に影があったからと悲観することなく、仮に症状がなくても腫瘍マーカーや造影CTなどを積極的に取り入れて早期発見に努めるようにして下さい。

小安です。エコーでひっかかったので今週末にctをとりにいきます。

エコーでひっかかってから、色々検索してましが、一番理解できました。

少し元気が出てきました。

ありがとうございました。

結果は又 報告させて頂きます。

小安