ERCP後膵炎というものをご存知でしょうか?

診断のために検査をしたのに、その検査後に腹痛などの症状があらわれ、最悪合併症を引き起こし、死に至ることもある怖いものです。

今回は、このERCP後膵炎について

- 原因

- 症状

- 診断基準

- 治療法

をご説明したいと思います。

ERCPとは?

内視鏡的逆行性胆管膵管造影のことをERCPと言いますが、Endoscopic retrograde cholangiopancreatographyの頭文字をとった略語です。

ERCPとは、簡単に言うと、胆道(及び膵管)を造影して形状や石の有無をチェックする検査のことです。

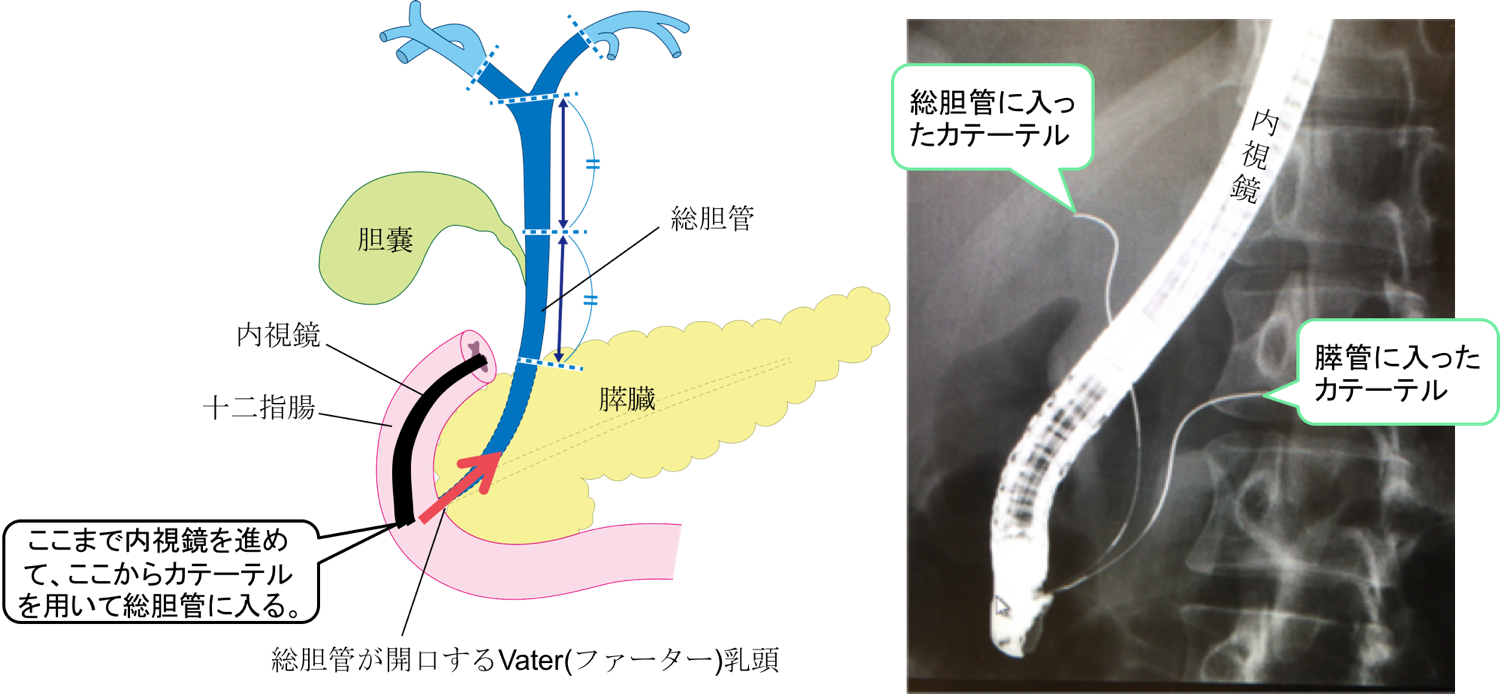

方法としては、上部消化管内視鏡を使用し、十二指腸までスコープを挿入し、総胆管の開口部(十二指腸の乳頭部と呼ばれるところ)に持っていきます。

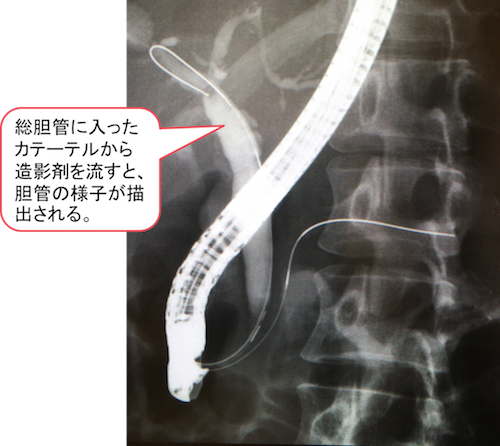

十二指腸の乳頭部(Vater乳頭)からカテーテルを挿入し、そこで造影剤を注入して、胆管・膵管を造影し、形態の観察・疾患を調べて診断する検査手枝です。

- 胆管(胆石・胆管癌・胆管の拡張や狭窄の有無)

- 膵臓(慢性膵炎・膵癌・膵管の拡張や狭窄の有無)

その他、十二指腸乳頭部位の病変の観察や、胆石の除去・乳頭切開などを行うことも可能です。

特に、ERCPは膵管像を最も明瞭に描出で出来るため、膵炎の診断に有用です。

ERCP後膵炎の原因は?

ERCP後膵炎とは、ERCPを行ったことにより、ERCPが原因となり膵炎になるものです。

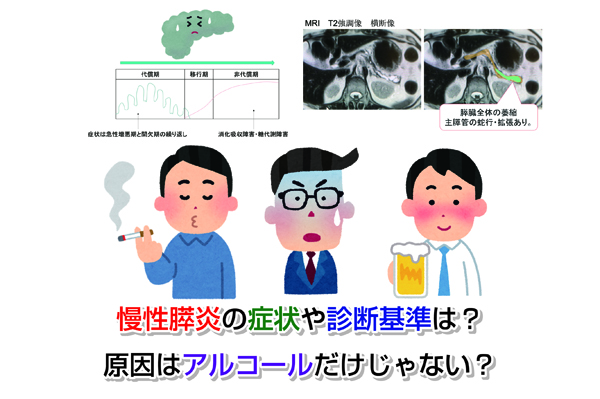

ERCP後膵炎では以下のような危険因子が関係すると言われています。

- 膵液流出障害

- 膵炎の既往

- 急性膵炎の既往

- 再発性膵炎の既往

- 胆管結石がない

- 胆道系疼痛

- 乳頭括約筋機能不全

- 女性

(参考文献)急性膵炎診療ガイドライン 2015

ERCP 後膵炎の危険因子を有する患者に対して ERCP を施行する場合は、その 必要性を十分検討することとなります。

それでも診断にはERCPが必要という場合には、医師から診療の目的や内容を十分に説明を受け、患者の同意を得た上で、注意して 行うことが重要です。

ERCP後膵炎の症状は?

- 腹痛

- 吐き気

- 嘔吐

- 発熱

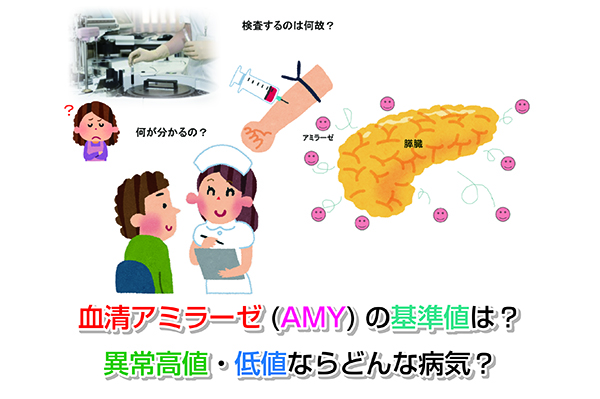

- 血清アミラーゼ上昇

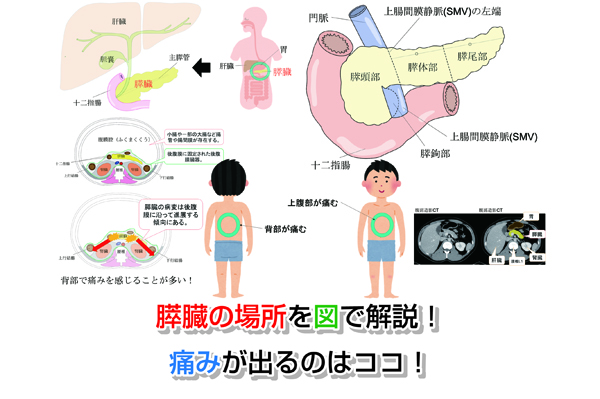

腹痛が主な症状として挙げられますが、腹痛を感じる部位は、上腹部・腹部全体・背中や胸や側腹部などです。

圧痛部位としては、腹部全体>上腹部>右腹部というような順で多くなっています。

血清アミラーゼの上昇が確認できますが、正常値の3倍以上となります。

その他、Grey―Turner 徴候やCullen 徴候などの皮膚着色斑は重症急性膵炎に特徴的な臨床徴候とされています。

ですが、ERCP後すぐには現れません。

また、ERCP後の腹痛は膵炎例が最も多くありますが、緊急手術の必要な偶発症もあルため、注意深い診察の継続が必要で、鑑別は腹部診察のみでは不十分です。

ERCP後膵炎の診断基準は?

- 身体所見

- 臨床検査所見

- 血中の膵酵素上昇の確認(血中アミラーゼ)

危険因子を持つ人は、ERCP 終了後に身体所見や臨床検査所見を継時的に行うことで、膵炎発症の危険性を早期に診断することが出来、それにより初期治療が行えます。

腹痛は他の病気との鑑別が難しいため、臨床検査所見の 中で急性膵炎の診断において、血中の膵酵素上昇の確認が重要です。血中アミラーゼの上昇によりERCP後膵炎と診断可能です。

早期診断の為に、カットオフ値を正常上限の 2~3 倍として、血中アミラー ゼ測定は ERCPの後 、2~6 時間が適切であると考えられています。

また、膵炎の広がりを観察するために造影CTが撮影されることがあります。

(造影CT画像検査についてはこちらを参照ください。→2015年急性膵炎診療ガイドラインに基づくCT画像診断のポイント!)

ERCP後膵炎の治療法は?

重症度それぞれによって治療法は異なります。

軽症の場合

緊急入院を要します。

2.3日の入院が必要ですが、基本的な治療はなく、経過観察のみで退院となります。

経過観察中は、発症早期より充分な輸液を行う必要があり、十分循環動態、尿量などをモニターしながら、輸液量を管理します。

中等症の場合

4 ~ 10 日の入院が必要となります。

予防的抗菌薬の投与は基本的には必要としませんが、胆道感染例では投与が必要となります。

重症の場合

10 日以上の入院を必要とします。

循環不全・臓器不全・重症感染症などの偶発症を発症し、最悪な場合、死亡にまで至ることもあります。

重症例では、蛋白分解酵素阻害薬や抗菌薬の投与を行い、膵膿瘍などの感染性膵合併症を減少させる必要があります。

- ICU管理

- IVR(Interventional Radiology)

- CHDF(持続血 液濾過透析)

- 内視鏡的治療

- 外科的治療

- NST

などの特殊治療が必要となります。

- 参考文献)急性膵炎診療ガイドライン 2015

- 参考文献:内科診断学 第2版 P902

- 参考文献:新 病態生理できった内科学 8 消化器疾患 P243・244

- 参考文献:病気がみえる vol.1:消化器 P358

最後に

- ERCPとは内視鏡的逆行性胆管膵管造影という検査手枝

- ERCPが原因で、危険因子を持つ人がERCP後膵炎になりやすい

- ERCP後に腹痛や嘔吐や吐き気や発熱、血清アミラーゼ上昇し、最悪な場合、合併症を伴い死に至る

- 身体所見・臨床検査所見・血中の膵酵素上昇(血中アミラーゼ)の確認を行い診断(X線検査をすることも)

- 重症度によって治療法が異なる

このことから危険因子を持つ場合には、ERCP後の経過観察が重要で、早期発見早期治療をする必要があるかお分かりいただけるかと思います。